COLORS 色を知る

「光や色の特性を生かし、肌を美しく整えながら、

自分らしさを表現できる」

それが私たちが作っている化粧品です。

ここでは化粧品にまつわる

光と色の科学的な法則の一部を紹介します。

色の基礎知識

光と色の関係(色の認識)

人は約100万色もの色を知覚できますが、その始まりは目から入る「光」です。

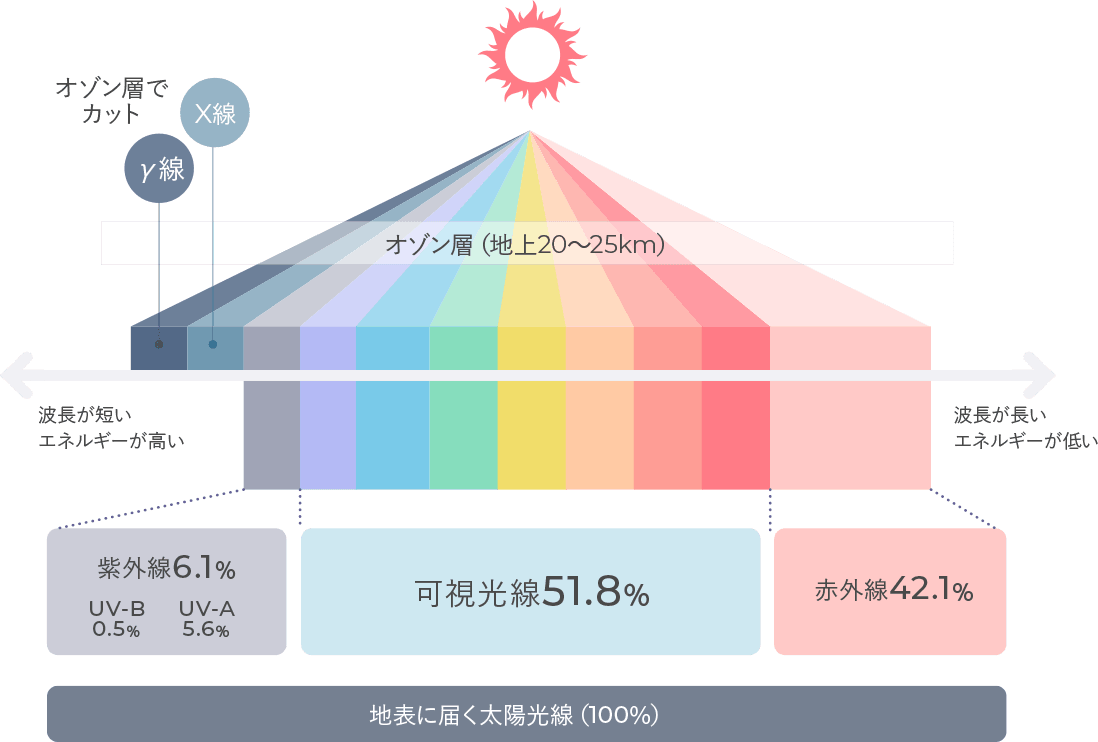

光には目に見える光と見えない光があり、目に見える光は「可視光線」といいます。光は波の一種であり、その長さである「波長」によって見える色が変わり、私たちの目に映る色は変化します。

この光の特性や色のイメージを生かして肌を美しく整えたり、自分らしさを表現できるのが私たちが作っている化粧品です。

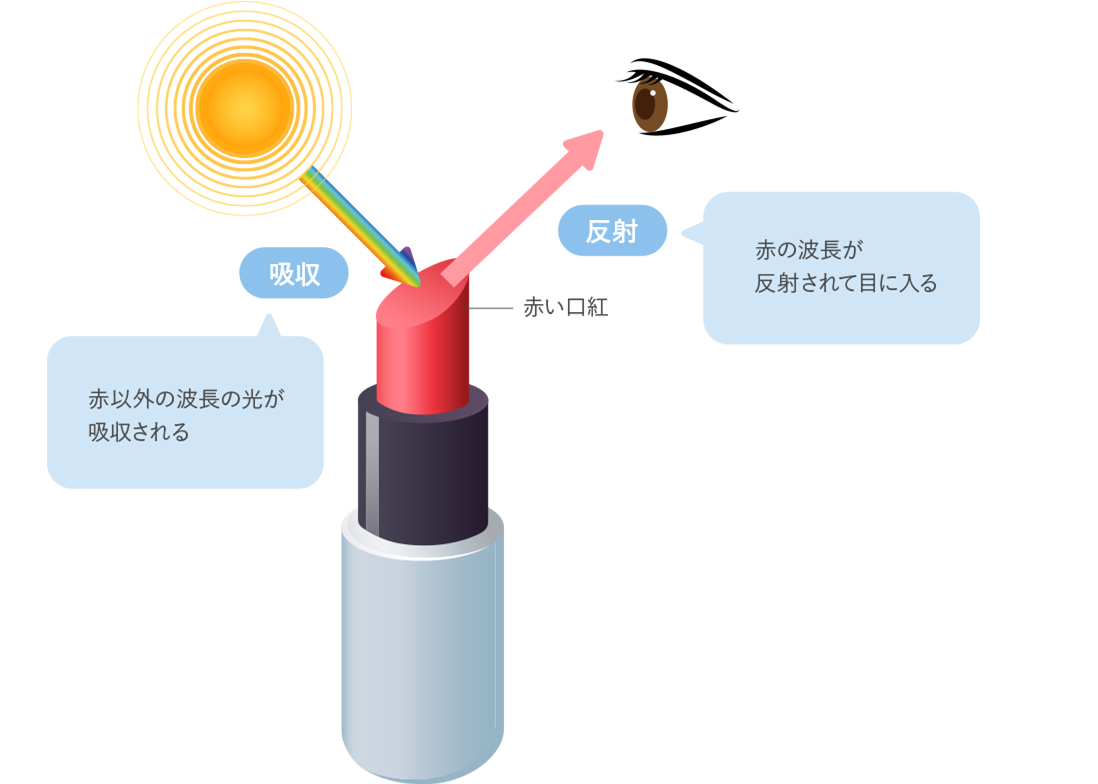

物の色は、光の吸収と反射によって決まります。たとえば赤い口紅は、赤以外の光を吸収し、赤い光だけを反射します。この反射された赤い光が目に届き、脳で処理されることで「赤色」として認識されます。このように、『色』とはその物質がどの波長の光を吸収・反射するかで決まります。

ファンデーション、口紅、アイシャドウといったメイクアップ化粧品の色調は、光の「吸収」「反射」「散乱」「屈折」といった要素を緻密に計算し、組み合わせることで作り上げられています。

同じ物なのに

色が違って見える?

色の見え方は、

さまざまな条件によって変化します。

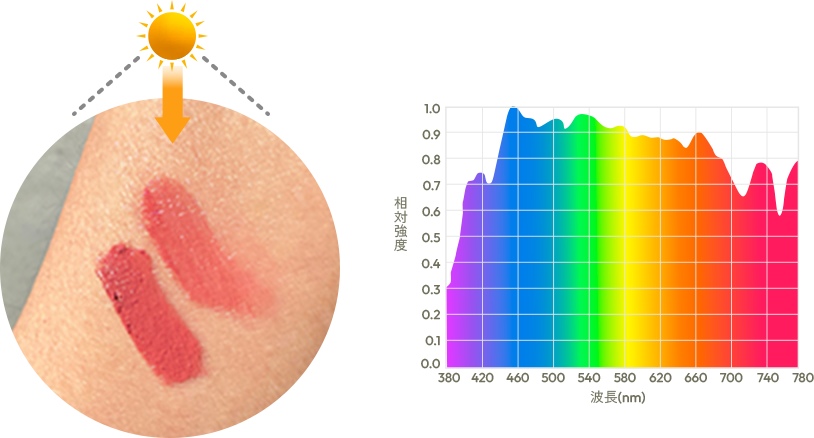

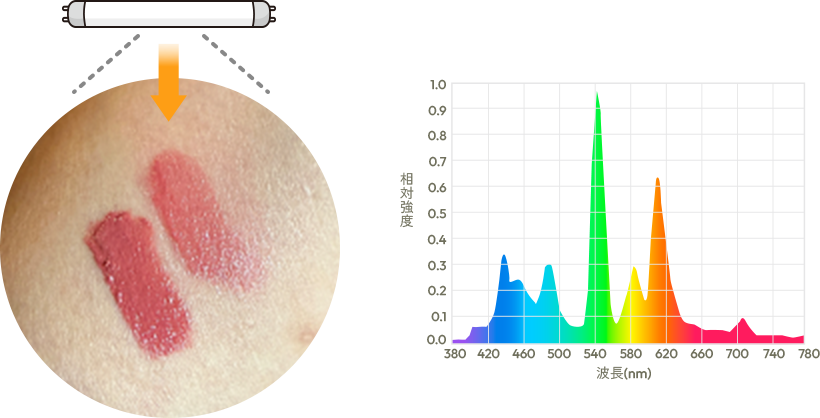

中でも大きな影響を与えるのが光源です。

同じ物を太陽光下で見た色と比較すると、蛍光灯下ではやや青みを帯び、白熱電灯下ではやや赤みがかって見えます。

これは各光源が発する光のスペクトル(波長の分布)が異なるためです。光源が異なると同じ物でも色の見え方が少しずつ変わるのです。製品を作るときは、様々な光源下での色の見え方も確認しながら開発を進めています。

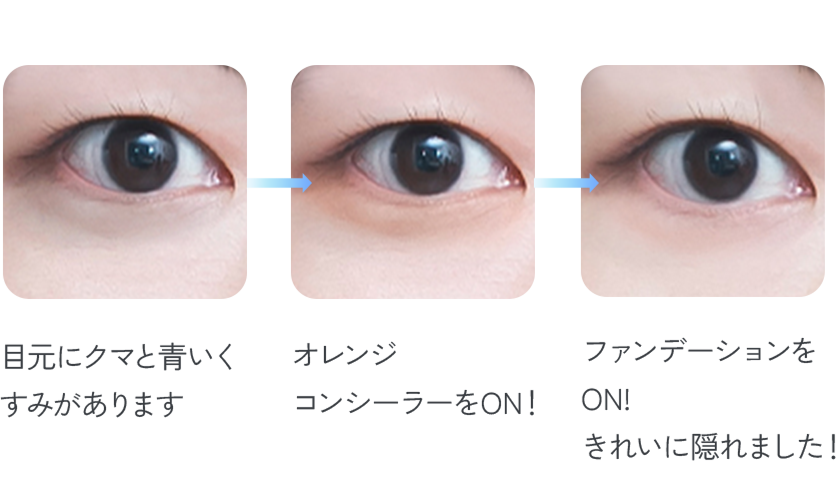

メイクで肌をきれいに

見せる仕組み

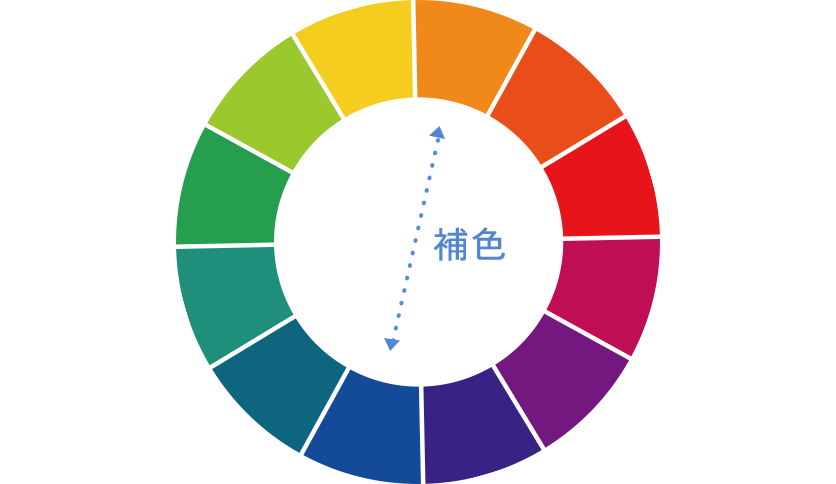

色の関係性を示す方法のひとつに色相環があります。

色相環とは、色の種類を円形に配置した図のことです。

これは、色の連続的なつながりを視覚的に表現しています。

その中でも色相環の反対側に位置する色同士は補色と呼ばれ、メイクで肌悩みをカバーするときに用いられます。

肌の悩みの色に対して補色の関係にある色を使うことで、それぞれの色を中和する効果があるためです。

たとえば、青クマをカバーする際にオレンジ色のコンシーラーを使う方法があります。

これは、青クマが青い色だけを反射している状態に対し、補色の関係にあるオレンジを重ねることでオレンジ色の反射を追加し、青みを補正することで肌の色を整えることができるという仕組みです。

ここまでの説明はどうでしたか?

難しかったでしょうか。色について興味をもっていただけていたら嬉しいです。

ここからは色についてのクイズをいくつかご用意しました!

見事正解できるか、是非チャレンジしてみてください。

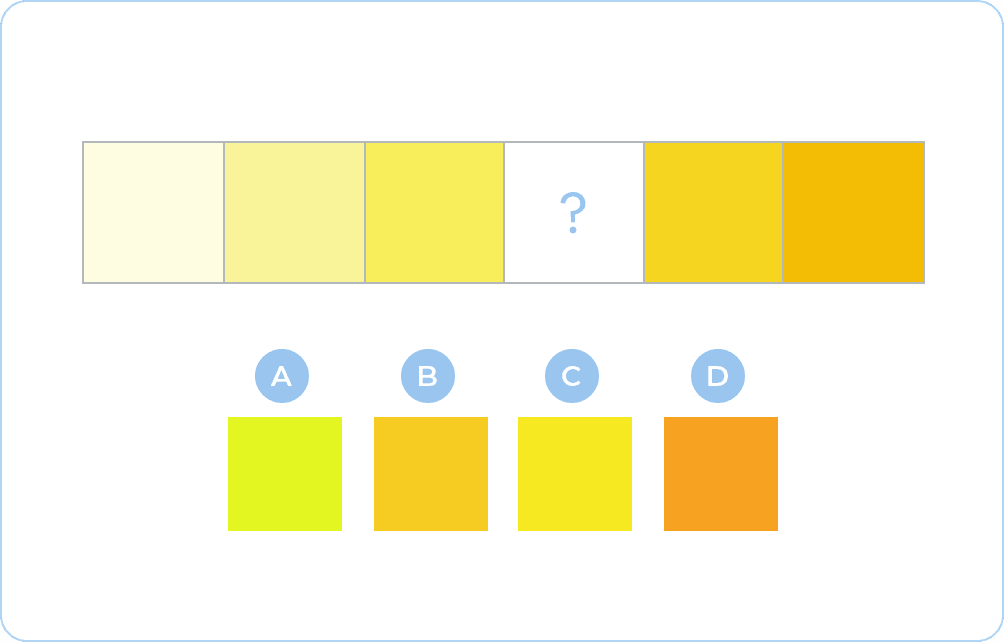

正解は、Cです。BとCで悩まれた方もいらっしゃるかと思います。色を扱う部署では、微妙な色の違いを判断できるか適性検査をいたします。

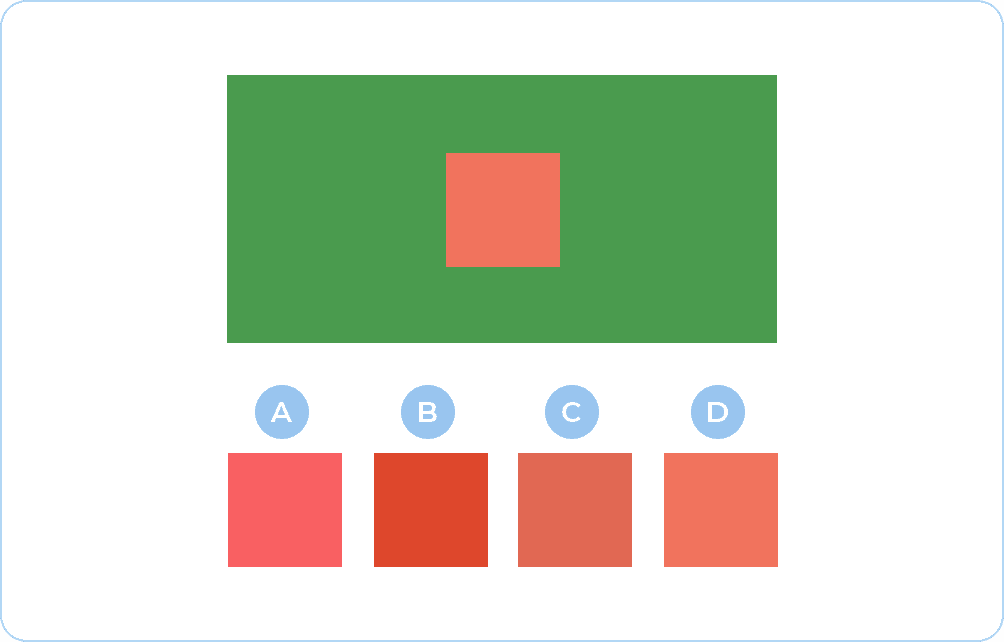

正解はDです。こちらの問題は、背景の色が影響して、実際の色を見極めるのが難しかったかもしれません。色彩には、隣接する色の組合せによっても、見かけの色に影響を与えたりします。